Kastenbrunnen und Bronzekrieger

Neue Funde aus der Keltenstadt

»Das Oppidum von Manching ist von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft«, betonte Generalkonservator Mathias Pfeil am gestrigen Mittwoch, den 13. August 2025, bei einem Pressetermin, zu dem das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) nach München geladen hatte. Mathias Pfeil, Stefanie Berg, Thomas Stöckl und Katharina Schmid (alle BLfD) gaben gemeinsam mit Tanja Geyer (Staatliches Bauamt Ingolstadt) und Sebastian Hornung (Pro Arch Archäologie und Prospektion GmbH) einen spannenden Überblick über neueste Funde aus der Keltenstadt von Manching.

Im Vorfeld eines wichtigen Straßenbau-Projektes, das der Entschärfung eines Unfallschwerpunkts an der Bundesstraße B16 diente, zugleich aber direkt in das Gebiet des keltischen Oppidums eingriff, wurden in den Jahren 2021 bis 2024 archäologische Ausgrabungen in Manching durchgeführt. Ursprünglich war hier eine Tunnellösung geplant, die jedoch verworfen wurde. »Mit der Durchsetzung einer Höhenfreimachung konnten wir das Bodendenkmal bestmöglich erhalten und die Kosten um ein Vielfaches senken«, erläuterte Projektleiterin Tanja Geyer. Sie wies auf die hervorragende Zusammenarbeit mit den Archäolog:innen und Denkmalpfleger:innen hin.

In drei Jahren Forschungsarbeit konnten rund 6800 Quadratmeter Fläche untersucht werden. Dabei wurden mehr 40.000 Funde geborgen und 1300 Befunde dokumentiert. Wie Stefanie Berg, Leiterin der Abteilung Bodendenkmalpflege beim BLfD, darlegte, umfasste die Forschungskampagne auch anthropologische, archäozoologische, archäobotanische und montanarchäologsche Analysen. »Dieser interdisziplinäre Ansatz hat sich gelohnt«, so Berg. Erstmals ließen sich damit etwa Fischverzehr und Eisenverarbeitung innerhalb des Oppidums eindeutig archäologisch nachweisen.

Als besonders interessanten Befund stellte Grabungsleiter Sebastian Hornung einen Kastenbrunnen vor, der vermutlich aus der Zeit zwischen 120 und 60 v. Chr. stammt. Aus dessen Verfüllung bargen die Ausgräber:innen 32 Metallfunde, 329 Tüten Keramik und über 700 Tüten Tierknochen. Besonders überraschte Hornung aber anderes Knochenmaterial: »Der Fund von zwei verhältnismäßig vollständigen menschlichen Individuen innerhalb eines Befundes ist für das Oppidum von Manching außergewöhnlich.« Die Ergebnisse wir Hornung zusammen mit seiner Kollegin Marina Lindemeier beim Vortrag »Leben und Arbeiten im Oppidum von Manching« am Mittwoch, den 25. Februar 2026, im kelten römer museum vorstellen.

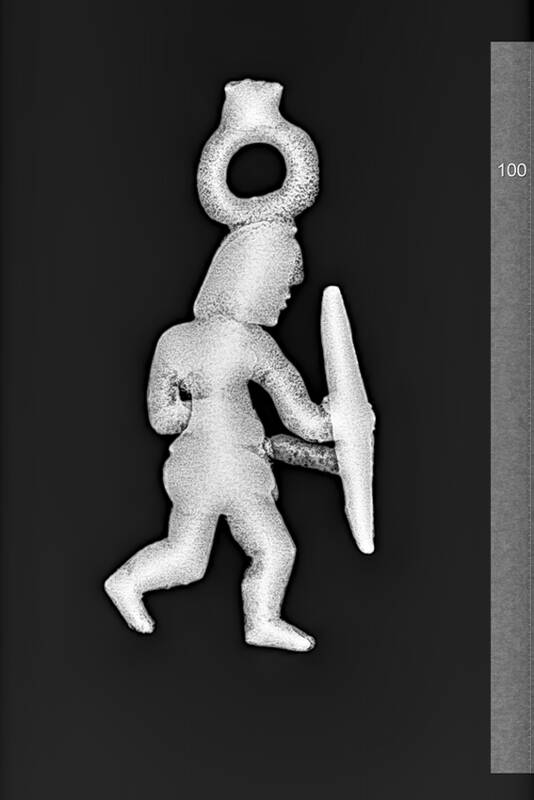

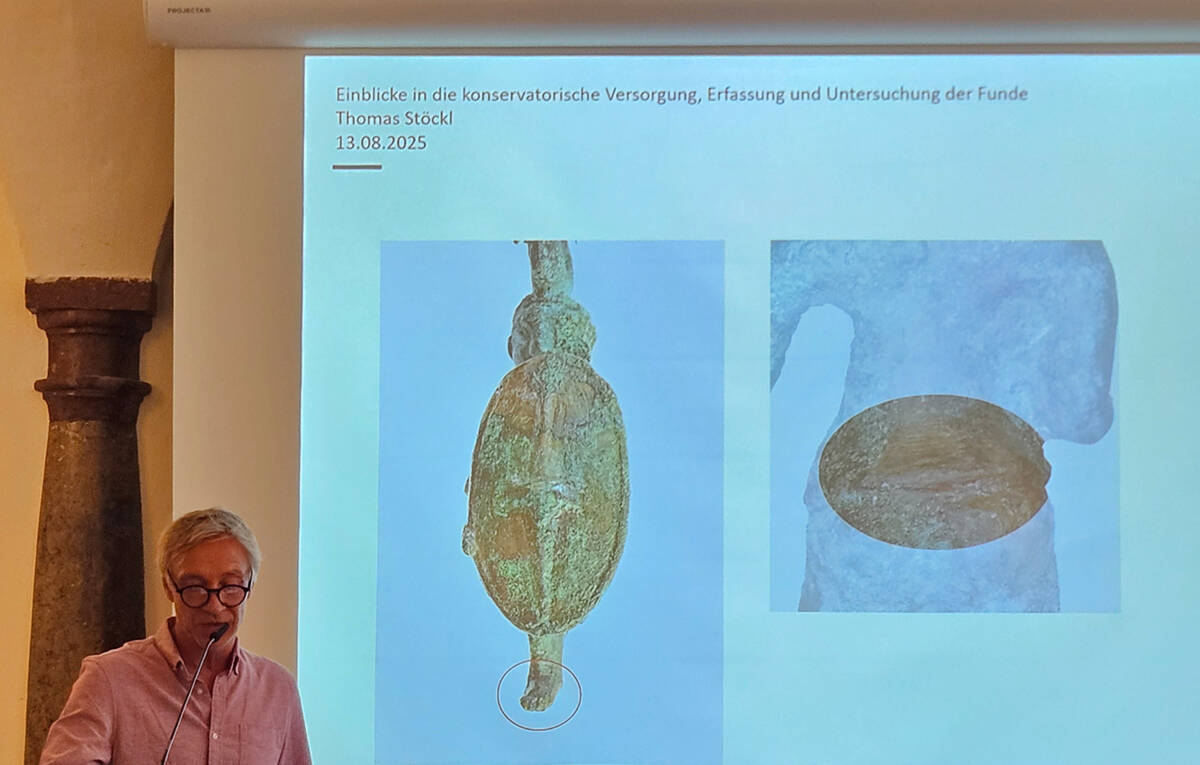

Das absolute Highlight unter den Funden von der B16 ist zwar nur 7,5 Zentimeter groß und 55 Gramm schwer – es strotzt aber nur so vor Tapferkeit und Kampfkraft: ein kleiner Keltenkrieger im Ausfallschritt. Wie Restaurator Thomas Stöckl erläuterte, wurde die Bronzefigur in einem Graben gefunden, der sich anhand von Keramik in das 3. Jahrhundert v. Chr. datieren lässt. Die Ringöse auf dem Kopf könnte darauf hindeuten, dass das Objekt einst als Anhänger diente. Dargestellt ist ein mit Schild und Schwert bewaffneter Kelte. Bei näherer Betrachtung werden weitere feine Details erkennbar, etwa eine Frisur mit langen, zurückgekämmten Haaren und ein Schnurrbart. Stöckl betonte: »Diese Statuette ist eine besonders komplexe und feingliedrige Arbeit.«

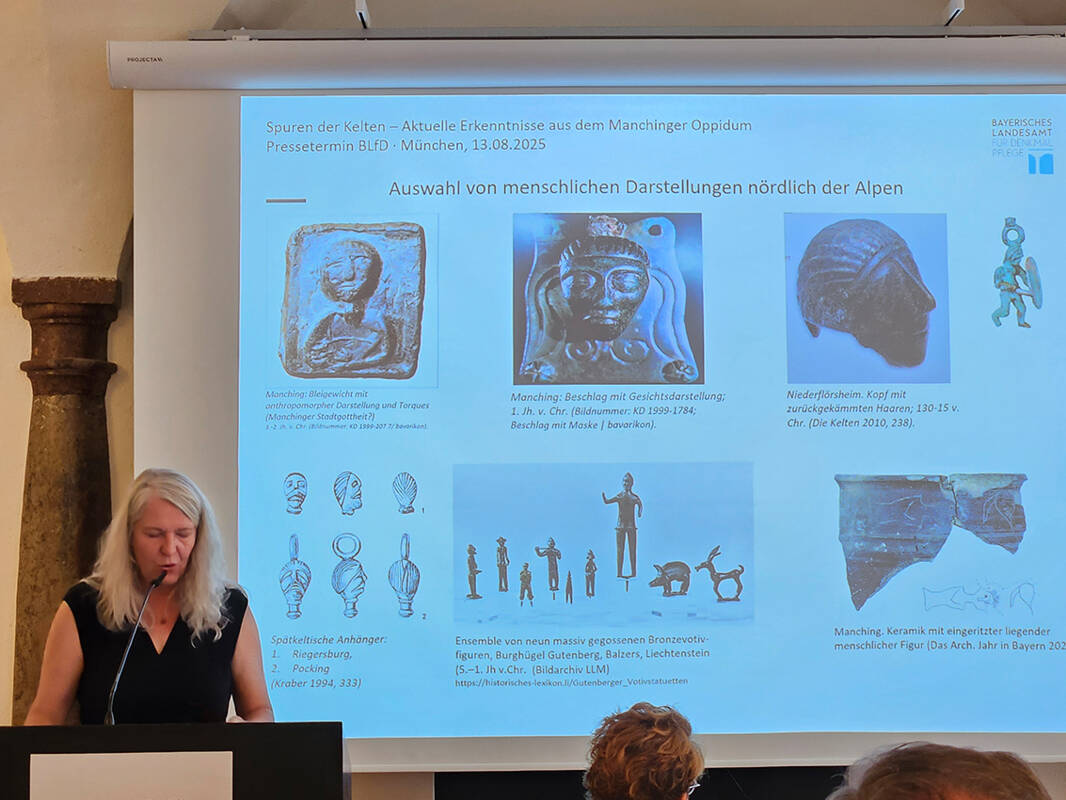

Stöckl erläuterte zudem, wie die Figur nach Röntgenuntersuchungen und metallurgischen Analysen von ihrer Korrosionskruste befreit wurde. Dabei zeigte sich, dass man sie im sogenannten Wachsauschmelzverfahren im Bronzevollguss hergestellt hatte und dass das Schwert des Kriegers fehlerhaft gegossen worden war. Handelt es sich um eine Fehlproduktion, die ein keltischer Handwerker entsorgt hatte? Im Anschluss ordnete Stefanie Berg die Figur in ihren kulturhistorischen Kontext ein und stellte dabei andere Menschendarstellungen aus der Keltenstadt von Manching ebenso vor wie Kriegerdarstellungen von anderen Fundplätzen. Letztlich bleibt der neue Bronzekrieger aber ohne direkte Parallele und wirft daher viele Fragen auf.

Eines stand nach diesem Pressetermin jedoch sicher fest: Das Manchinger Oppidum ist und bleibt einer der zentralen Fundplätze, wenn es um die Erforschung keltischer Kultur geht.

Meldung vom 14.08.2025

4156 Zeichen inkl. Überschriften

Impressionen von der Pressekonferenz

Kontakt

kelten römer museum

Im Erlet 2

D-85077 Manching

Tel.: +49 (0)8459 32373-0

info@museum-manching.de

www.museum-manching.de

Infos des BLfD